Commentaire de visite de l'église d'Orgelet

Nous vous souhaitons la bienvenue à Orgelet, Petite Cité Comtoise de Caractère, et sommes heureux de vous accueillir dans cette église paroissiale, classée monument historique. Sans doute cet édifice majestueux a-t-il accroché vos regards par la silhouette élancée de son clocher se détachant sur l'horizon vallonné, mais dans ses murs sont écrites des pages d'histoire comtoise qu'en votre compagnie nous allons feuilleter.

Architecture

Vous vous trouvez actuellement à l'arrière du vaisseau central de cette église dédiée à Notre Dame de l'Assomption. Le portail par lequel vous êtes entrés dans l'édifice n'est pas situé en fond de nef comme à l'accoutumée. En effet nous sommes dans une église fortifiée qui, au temps des seigneurs, faisait partie intégrante des remparts de la ville. L'enceinte venait s'ancrer dans son flanc nord, seule façade où pouvait étre disposée l'entrée, face au bourg et à l'abri des défenses de la cité. En 1716 l'Archevêque François Joseph de Grammont demanda bien que fut ouverte une porte au bas de la nef ce qui, selon ses propres termes, ferait voir au premier coup d'oeil la beauté de l'édifice, mais le coût des travaux et l'obligation de détruire la tribune de l'orgue firent échouer le projet.

Devant vous, face à l'est se déploie sur 46 mètres de longueur et 15 mètres de hauteur la nef centrale à 6 travées que recoupe en son milieu un transept de 32 mètres. Les amples proportions du bâtiment peuvent étonner s'agissant de l'église d'une localité de moyenne importance. Mais il faut se souvenir que jusqu'à la Révolution, Orgelet fut une cité influente, capitale d'un baillage secondaire de la Franche Comté, regroupant sous son autorité administrative 200 bourgs et villages.

En haut de la nef le choeur est clos par une abside à trois pans portant des vitraux du 19ème siècle représentant la Vierge, patronne de la paroisse, et les Saints Pierre et Paul. En hauteur à l'entrée du choeur,dominant l'assemblée, un calvaire sur sa poutre de gloire. Placé là dans les temps anciens, il fut déposé en 1773 et installé dans le bras gauche du transept où le Christ comme la Vierge et Saint Jean eurent à souffrir des atteintes du temps. Ce calvaire a retrouvé désormais sa place initiale .

En vous avançant légèrement vous pouvez apprécier l'ordonnancement de l'édifice avec ses chapelles s'ouvrant sur d'étroits collatéraux que surmontent quatre tribunes desservies chacune par un escalier tournant. Les piles carrées recoivent sur de simples moulures les deux étages d'arcades et sur des culots les voûtes d'ogives des bas-côtés. Des chapitaux composites coiffent de maigres pilastres accolés aux piles et servent d'assise aux retombées d'arcs de la voûte centrale. Au travers de chaque bras du transept une arcade portant une balustrade identique à celles des tribunes rétablit une continuité d'aspect et contrebute les piles du transept à l'aplomb incertain. Pour souligner les reliefs des différents motifs architecturaux où se mêlent styles gothique et classique dans une harmonie colorée d'ocres dorés des murs et de gris des arcs se détachant sur le blanc des voûtes, un éclairage dynamique a été mis en place. Les fenêtres hautes de la nef côté sud ont été rouvertes et un vaste narthex a été établi en substituant aux remplissages d'arcades pratiqués au 18ème siècle des parois vitrées qui permettent d'apprécier dès l'entrée, les proportions de l'édifice et la massivité des formes bien à l'image du bâti local.

La célébration de la messe, selon la réforme lithurgique introduite par le Concile Vatican II, prêtre tourné face au peuple, a entrainé la création d'un nouvel espace de concélébration situé sensiblement à la croisée du transept. Les dispositions initiales du choeur n'ont de ce fait subi aucune altération et le nouvel autel, taillé dans la pierre de Lignières, s'intègre de façon élégante et sobre dans l'édifice.

Poursuivons maintenant la visite en nous déplaçant à l'opposé de la porte d'entrée vers les chapelles côté sud. Dans chacune d'elles, une signalétique écrite donne en quelques mots les indications qui s'y attachent. En cheminant ainsi vous atteindrez le bras sud du transept dont l'ampleur affirme le plan cruciforme adopté par les bâtisseurs. Les larges proportions de ses murs et la sévérité de leur aspect ont été un argument déterminant pour y implanter un ouvrage exceptionnel, témoignage précieux d'un savoir faire ancestral. Il s'agit d'un carrelage médiéval et pour expliciter les raisons de sa présence ici il nous faut dire quelques mots très brefs des origines d'Orgelet, de son église et de son château.

Le carrelage médiévial

Bien que des fouilles conduites dans les environs de la ville actuelle y attestent la présence vraisemblable de l'homme quelque 3.000 ans avant notre ère et de façon certaine au 7eme siècle avant Jésus Christ, c'est en 1227 seulement qu'apparait le nom d'Orgelet. Les Comtes de Chalon, branche cadette des Comtes de Bourgogne, qui en sont les seigneurs y tiennent à cette époque un château situé sur une colline détachée du Mont Orgier et qui surplombe la plaine de 50 mètres.

Dès 1267 ils accordent à la ville ses franchises. La localité devient importante et s'y côtoient hommes d'armes, laboureurs, artisans marchands et hommes de Loi. Elle s'étend en croissant autour de son château. Une deuxième enceinte est construite et renforcée aux 14ème et 15ème siècles dont subsistent encore quelques vestiges.

La cité aura au 16ème siècle son hôtel de ville, son sceau et ses armoiries d'azur à trois épis d'orge d'or. L'église au milieu du 15ème siècle est toujours incluse dans le dispositif défensif de la ville et son beffroi carré, s'il porte les cloches, permet aussi de surveiller l'arrivée dos envahisseurs. Citadelle bien située, objet d'incessants combats, Orgelet souffre. Son chateau, mis à mal par les troupes de Louis XI, n'est plus que ruines dès la fin du 15ème siècle. Il est démantelé, ses murs fournissent des matériaux de choix pour remplacer les maisons de bois par des maisons de pierre. Le site est même exploité en carrière et converti en jardins laissés peu à peu à l'abandon.

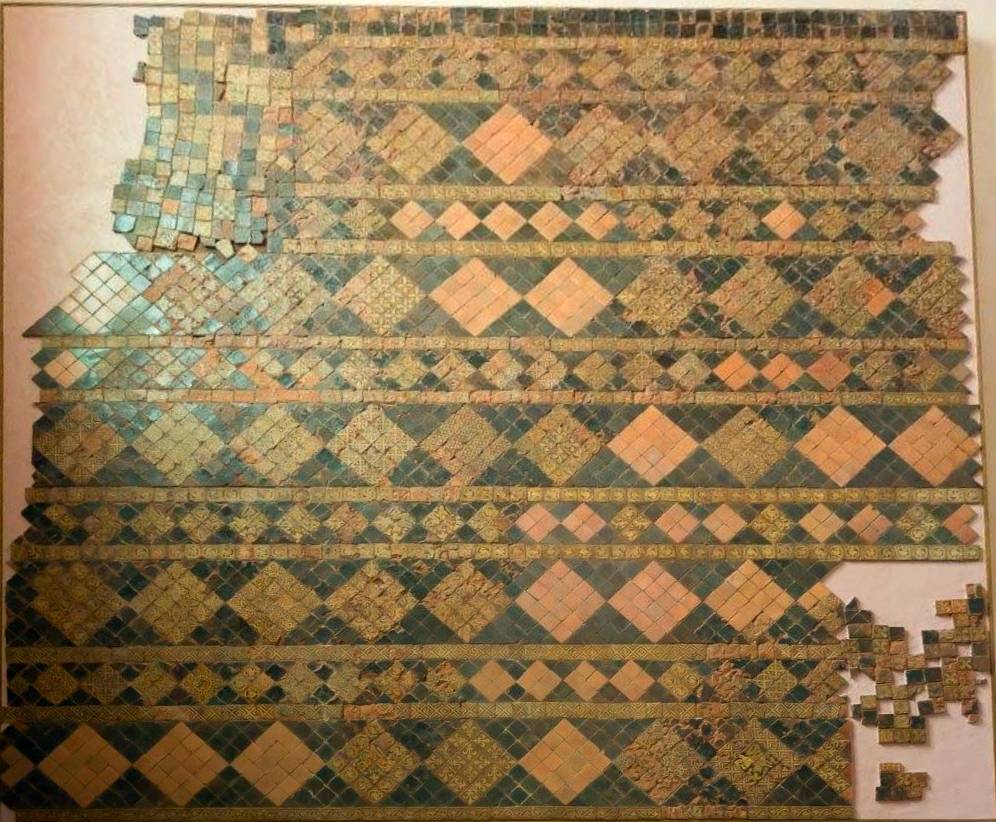

Par miracle est épargné le pavement d'une salle de ce château est mis au jour lors de fouilles effectuées à partir de 1975, puis restauré avec minutie, il est restitué devant vous dans toute sa beauté et dans un environnement de son âge. Quel autre édifice que l'église aurait pu se prévaloir d'un décor aussi authentique pour recueillir un tel héritage.

Exposé verticalement pour mieux en apprécier tous les éléments, ce pavement d'une cinquantaine de mètres carrés était vraisemblablement celui d'une salle d'audience des seigneurs du lieu. Il est daté de la fin du 13ème siècle, et composé de carreaux de terre cuite vernissés les uns unis brun-violacés, les autres ornés à motifs blanc-jaunâtres sur fond rouge.

La technique de fabrication en est simple et relève de celle du tuilier. Le pain d'argile est mis en forme dans un cadre puis lissé et séché. S'il doit rester sans décor il reçoit en surface la couleur et les ingrédients qui après cuisson au four lui donnent sa glaçure transparente de surface. S'il doit être orné on applique sur sa surface une matrice qui laisse une empreinte du décor en creux. On étale ensuite dans ce creux de quelques millimètres, à l'aide d'un "barolet" l'argile blanche liquide reproduisant le décor qui tranche avec le rouge du reste du carreau. Puis une glaçure transparente lui est également donnée au four. On obtient de la sorte les carreaux dits vernissés ou "plombés".

Trois séries de carreaux ainsi fabriqués composent le pavement. Une série dite forte d'environ 15 cms de côté qui apparait dans la partie mise en évidence en haut à gauche. Les inscriptions que l'on y relève portent à croire que ces carreaux pourraient être dus à Richard, tuilier de Rivotte à Besançon, et connu à ce titre entre 1290 et 1307. Ce sont là les carreaux les plus anciens. Ils sont disposés de façon anarchique car ils ont été utilisés pour une réparation et proviennent probablement d'un autre carrelage. Cette série comporte de nombreux motifs. On peut y remarquer un quart de rosace avec un léopard, un autre quart avec dragon cornu. On voit aussi un échiquier à 16 cases, un autre à 25 cases bicolores et quelques figures : fleur de lys et tritons par exemple. En bas à droite une autre série de carreaux dite série faible d'environ 11 cms de côté a été utilisée à l'époque pour effectuer également une réparation. Deux motifs y sont reproduits sur un nombre important de carreaux : une fleur de lys encadrée et une fleur à six pétales.

Mais la partie la plus remarquable du pavement et qui remplit presque toute sa surface est composée d'une série de carreaux d'environ 12 cms de côté dénommée série moyenne. C'est l'ensemble régional le plus complet connu à ce jour tant par l'éventail de ses motifs que par le parti décoratif qui en a été tiré. Le dessin consiste en bandes parallèles alternativement larges et étroites séparées par un rang de carreaux ornés. Dans chaque bande les carreaux sont disposés en diagonale et enchâssés dans un fond de carreaux unis. La série comporte 20 motifs différents : fleur de lys, lion de Bourgogne, dragon, basilic, croix celtique, rosaces.

0n s'attardera avec intérêt sur deux motifs liés de plus près à notre histoire locale :

- Le Sire de Chalon,seigneur d'Orgelet représenté à cheval, revetu de la cotte d'armes, d'un heaume, brandissant une épée et galopant vers la droite, le cheval couvert d'une housse flottante.

- En symétrie le Comte de Bourgogne, à cheval également, galopant vers la gauche. 11 porte l'écu du comté de Bourgogne, bouclier orné d'un lion sur fond de billettes, motif répété sur la housse du cheval, à l'encolure et sur la croupe.

Ces deux figures apparaissent à la fois sur une bande large et sur des bandes étroites que l'effet de lumière met en évidence permettant ainsi de percevoir le détail des motifs.

De l'emplacement où nous sommes maintenant, près du nouvel autel, s'offre à vous une nouvelle vision globale de l'édifice. Au fond de la nef, coupant la continuité de la balustrade de la tribune, un orgue d'apparence modeste surmonté d'une statue de la Vierge. Le facteur d'orgue Jean de Herville l'a construit en 1627 spécialement pour cette église ainsi qu'en témoignent les trois épis des armoiries d'Orgelet ornant le buffet. C'est l'orgue le plus ancien dans le Jura et l'un des derniers instruments en service illustrant la facture d'orgue du début du 17ème siècle. 11 fut d'abord placé dans le jubé qui surplombait alors le choeur. Mais en 1724 la municipalité prit la décision de l'installer dans la chapelle Saint André où il se trouve actuellement. Le travail fut confié au maitre facteur Marin Carouge d'Ornans. 11 en coûta 1140 livres assorties de l'octroi de lettres de bourgeoisie et la libre disposition durant trois mois d'une chambre avec un lit, une table et quelques chaises. L'organiste en titre ayant constaté à partir de 1755 que les jeux étaient dérangés et que les tons parlaient faiblement il fut fait appel, mais seulement dix ans après, à l'organier suisse Samson Scherrer pour effectuer les réparations et y apporter des aménagements complémentaires. Ainsi cet orgue est aujourd'hui l'unique témoin en France du travail de ce célèbre artiste.

Equipé d'un seul clavier avec un pédalier à la française, l'instrument conserve encore une bonne partie de ses organes d'alors notamment les tuyaux de métal de la façade. Ses dix jeux emplissent de sonorités remarquables l'édifice dont l'acoustique est exceptionnelle. Cet orgue a fait l'objet en 1987 d'importants travaux de restauratiion par Bernard Aubertin.

Les bancs de chêne qui garnissent l'église sont d'un modèle dessiné en 1777 par le menuisier Claude Joseph Secrétan. Fabriqués pour certains d'entre eux à cette date et pour d'autres en 1801 afin de remplacer ceux détruits à la Révolution, on a pu, à l'occasion de leur récente restauration en conserver les dossiers et panneaux à balustres. Et des bancs neufs, copie des originaux en complètent aujourd'hui le nombre.

A l'opposé de l'orgue, le choeur est fermé d'une grille en fer forgé datée de 1749. Il est pavé d'un dallage en marbre du Jura, la brocatelle de Molinges. Les stalles mises en place pour la familiarité en 1772 sont ornées de colonnes et pilastres cannelés surmontés de chapiteaux ioniques. Le prix en fut payé grâce à la découverte de deux trésors : l'un de pièces d'or à l'Ermitage, l'autre de pièces d'argent dans l'ancien canal de la fontaine.

Le lutrin est surprenant : formé d'une aigle couronnée à deux têtes surmontant le globe, emblème du Saint-Empire Romain Germanique, il date sans doute des années du 17ème siècle précédant la conquête de la province par les troupes françaises et a été restauré dans sa facture d'origine.

Dans l'abside, au dessus des stalles d'où montait la voix des chantres et pour marquer la place de la musique dans l'ancien et le nouveau testament, sont disposés deux tableaux,l'un représentant le Roi David et sa harpe, l'autre Sainte Cécile patronne des musiciens.

En levant les yeux vous pourrez remarquer la distribution incertaine des claveaux à leur arrivée sur la clé, imperfection due sans doute à des problèmes d'appareillage lors d'une reconstruction après sinistre.

Et maintenant il nous faut parler de l'histoire de cette église. Dès la fin du 13 ème siècle existe déjà à l'emplacement des chapelles situées à gauche de l'autel une église paroissiale. Nous n'en connaissons que très peu de choses sinon qu'elle était de grande dimension ce qui est confirmé par le compte de décimes de l'an 1275. Les travaux de drainage de la façade nord exécutés en 1992 ont permis d'en identifier des vestiges en fondations et de découvrir dans celles-ci les enracinements des murs d'enceintes du 13ème et du 15ème siècles. A cette dernière époque est édifiée sur ces fondations une construction dont subsiste aujourd'hui la ligne de chapelles nord et le clocher.

Et il est vraisemblable que cette partie de l'église comporte quelques éléments du 13ème siècle,notamment dans la chapelle Sainte Barbe. Au 17ème siècle l'église connait bien des épreuves. En 1606 un terrible incendie ravage la construction. Le relèvement des parties écroulées s'accompagne alors, sur des plans du Maitre maçon dolois Odot Maire d'un agrandissement qui donne à l'édifice son volume actuel. De nouvelles dégradations interviennent en 1637 lorsque les Français du Duc de Longueville brûlent Orgelet. Les voûtes de la nef et des chapelles subissent de gros dégats. Mais on rebâtit et en 1658 le clocher va trouver son allure définitive avec la construction d'un dôme et d'une lanterne qui portent sa hauteur à 55 mètres.

I1 faudra le réparer en 1674 à la suite des combats meurtriers entre les partisans comtois du sieur de Maisod et les Français du Comte d'Aspremont.

L'horloge installée en 1655 ayant été enlevée en guise de représailles par ces derniers, une nouvelle horloge est commandée à Jean Claude Mayet de Morbier en 1685. Le mécanisme parfaitement conservé est inscrit à l'inventaire des Monuments Historiques.

En 1697 la fonte de la grosse cloche est confiée au fondeur Joly pour la somme de 353 livres. En 1788 c'est la refonte de la seconde cloche alors fêlée qu'il faudra descendre, peser, refondre et remonter dans sa cage.

En 1776 seront entrepris de grands travaux d'enduits et de badigeons intérieurs. Les murs et voûtes sont blanchis à la chaux. Les arêtes, cordons et arceaux des voûtes sont peints avec un mélange d'ocre rouge et jaune partout où ils étaient précédemment en bleu. Vous pouvez juger de l'effet alors obtenu qui a été restitué dans la chapelle Sainte Anne en s'inspirant du décor témoin d'époque visible sur la droite du vitrail. Et, pour permettre d'apprécier la richesse et la qualité des décors successifs réalisés au cours des âges la chapelle Sainte Barbe, contigüe à la pécédente, a fait l'objet d'un traitement dit "archéologique" mettant en valeur en les mêlant des témoins restaurés des différentes époques.

Des réparations ont été entreprises dans la première moitié du 19 ème siècle pour effacer les traces de la Révolution au cours de laquelle l'édifice deviendra le Temple de l'Etre suprême avant être converti en magasin à fourrage. En 1846, les arcs ont reçu un décor gris assez clair.

150 années s'écouleront alors durant lesquelles le bâtiment sera soumis aux atteintes du temps, jusqu'à ce que des travaux importants de restauration soient entrepris sous la Maîtrise d'Ouvrage du Ministère de la Culture, de 1986 à 1994. Plus de 10 millions de francs ont été investis pour mettre l'édifice dans l'état où vous le découvrez, le financement en ayant été assuré globalement à raison de 40% par l'Etat, 40% par la Commune, 17% par le département et 3% par la Région, auxquels s'ajoute la contribution des généreux donateurs .

Au moment de quitter l'église, n'oubliez pas dans le narthex d'accorder un regard à la très jolie baie du 15ème siècle récemment rouverte et qui met en valeur une statue en bois doré de la Vierge. Elle a été placée là comme un symbole puisque l'église est dédiée à Notre Dame.